Escribe Federico Novo Foti

Hace cien años nacía Nahuel Moreno, uno de los principales dirigentes del trotskismo. Fue el más consecuente y decidido continuador de las enseñanzas de León Trotsky. Dedicó su vida a la construcción de partidos revolucionarios y la Cuarta Internacional. Maestro y fundador de la corriente “morenista”, que integramos con orgullo Izquierda Socialista y la UIT-CI, en este primer artículo lo homenajeamos repasando su experiencia en Argentina en la tarea de construir partidos obreros revolucionarios.

Hugo Miguel Bressano Capacete, más conocido como Nahuel Moreno, nació el 24 de abril de 1924 en Alberdi, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. En 1942, un trabajador marítimo de apellido Faraldo lo ganó para el trotskismo.

El trotskismo había nacido en la década de 1920. León Trotsky, máximo dirigente de la Revolución Rusa junto a Vladimir Lenin, batalló contra la política de conciliación de clases y el abandono de la lucha por conquistar gobiernos de trabajadores y el socialismo mundial por parte las direcciones socialdemócratas (los partidos socialistas) y el aparato estalinista que impuso la política del “socialismo en un solo país” desde que comenzó a dominar el estado soviético, los partidos comunistas y la Tercera Internacional, tras la muerte de Lenin en 1924. Antes de ser asesinado en 1940 a manos de un agente estalinista, Trotsky escribió el “Programa de Transición” para la revolución socialista y fundó la Cuarta Internacional, una nueva organización para dar continuidad a la lucha por el programa revolucionario.

El trotskismo obrero en Argentina

En Argentina, en los primeros años de la década de 1940, el trotskismo se limitaba a algunos grupos dispersos, que en su mayoría militaban poco y realizaban largas reuniones de debate en los bares de la ciudad de Buenos Aires, como el Café Tortoni. El joven Moreno entró al grupo orientado por Liborio Justo, cuyo seudónimo era Quebracho. Pero pronto Moreno abandonó el grupo.

En 1944, Moreno fundó el Grupo Obrero Marxista (GOM), junto a un grupo de jóvenes. Su documento precursor, “El Partido”, basado en las enseñanzas de Lenin, planteaba la importancia de iniciar la tarea de construir un partido revolucionario, comenzando por empalmar con “el movimiento obrero, acercándonos y penetrando en las organizaciones donde éste se encuentre, para intervenir en todos los conflictos de clase”. El GOM tuvo su bautismo de fuego en enero de 1945 cuando estalló la huelga del frigorífico Anglo-Ciabasa en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. El dirigente trotskista del sindicato de la madera, Mateo Fossa, les aconsejó que se pusieran al servicio de la huelga, sin pretender “bajar línea”. El respeto que se ganaron aquellos jóvenes por su compromiso con la huelga les permitió instalarse en Villa Pobladora (Avellaneda), editar su primer periódico “Frente Proletario” y comenzar a dirigir varios sindicatos en la zona. El grupo se fue forjando en polémica con el peronismo, que planteaba la conciliación de clases y el apoyo al gobierno burgués como salida de fondo para los trabajadores y el pueblo.

De la experiencia de Pobladora, Moreno sacó la conclusión fundamental de la necesidad de construir partidos revolucionarios ligados a la clase trabajadora y sus luchas. Incluso, desde 1948, cuando Moreno participó del segundo congreso de la Cuarta Internacional en París, comenzó a polemizar con el trotskismo europeo para que la Cuarta y sus secciones nacionales superaran la etapa de grupos de propaganda y adquirieran o reforzaran su ligazón con la clase obrera y sus luchas.

Adoptar una perspectiva internacional y ligarse al movimiento obrero, permitieron a Moreno precisar el fenómeno peronista de entonces como un nacionalismo burgués enfrentado parcialmente al plan de colonización estadounidense para la región. En 1955, el POR orientado por Moreno se opuso al “Golpe Gorila”. Ante los primeros ataques que recibió el movimiento obrero, Moreno lanzó la línea de organizar el Movimiento de Agrupaciones Obreras, cuyo periódico fue “Palabra Obrera”, para coordinar y unir las huelgas y ocupaciones de fábrica en la “resistencia” a la dictadura. Lo hizo ante la defección del propio Juan Domingo Perón y la burocracia sindical, y el apoyo escandaloso del PS y el PC a la dictadura. Palabra Obrera se integró a la intersindical, que luego pasó a llamarse “62 Organizaciones Peronistas”, polemizando y disputando con la burocracia sindical peronista. En 1959, cuando fue derrotada definitivamente la resistencia, un grupo de dirigentes capituló a la burocracia y rompió con Palabra Obrera. Moreno polemizó con ellos y su idea de que la burocracia eran luchadores confundidos, por el contrario, demostró que las burocracias son agentes de las patronales para traicionar las luchas obreras.

La pelea del morenismo por construir partidos revolucionarios internacionalistas e insertos en la clase obrera y sus luchas continuó a contracorriente, frente a quienes abandonaban la tarea para capitular a las direcciones mayoritarias o buscaban atajos que llevaban a nuevos callejones sin salida, como la guerrilla. (ver recuadro) Desde mediados de la década de 1960, aún bajo las difíciles condiciones impuestas por la dictadura de Juan Carlos Onganía, Moreno alentó a “peinar” (recorrer) la fábricas y barrios obreros en busca de activistas para reconstruir el partido. En 1968 se dieron en Francia los acontecimientos conocidos como “Mayo Francés”, que evidenciaron el ascenso del movimiento estudiantil unido a las huelgas obreras. Moreno entonces orientó a un sector del partido a intervenir en las universidades. El “Cordobazo” y las insurrecciones obreras y estudiantiles en distintas ciudades del país en 1969 hirieron de muerte a la dictadura y ratificaron el acierto de Moreno. En 1972 se fundó el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que intervino en las luchas y las elecciones en abierta polémica con la guerrilla y quienes planteaban que el retorno de Perón resolvería los problemas sociales y económicos del país. El PST tuvo razón. La crisis continuó, las luchas obreras también y en junio de 1975 se produjo la primera huelga general contra un gobierno peronista. Entre tanto, las bandas fascistas comenzaron a actuar al amparo del gobierno, matando a dieciséis militantes del PST. Tras el golpe de estado, el PST continuó funcionando bajo las terribles condiciones de la clandestinidad, orientado por Moreno desde su exilio en Colombia. Al caer la dictadura, con Moreno ya en el país, y gracias a la heroica supervivencia de la militancia del PST, el Movimiento al Socialismo (MAS) llegó a ser la fuerza de izquierda más grande de la Argentina y el partido trotskista más grande del mundo.

La actualidad del morenismo

Nahuel Moreno falleció el 25 de enero de 1987 dejando una extensa elaboración teórica y política, plasmada en varios libros y folletos que continúan vigentes con sorprendente actualidad. Sin embargo, uno de sus legados más importantes es el de haber insistido en la lucha por construir partidos revolucionarios e internacionalistas ligados al movimiento obrero en la pelea por gobiernos de trabajadores y el socialismo. Desde Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) asumimos el compromiso de dar continuidad a esa tarea. Los trabajadores y trabajadoras, la juventud, las mujeres y los sectores populares no dejan de luchar ante la creciente pobreza, la destrucción ambiental y todas las penurias provocadas por el capitalismo decadente. Si no se avanza más, y algunas veces hasta se retrocede, es por la falta de esa dirección revolucionaria. Ese es el desafío al que nos seguimos comprometiendo los morenistas a realizar junto con las y los que luchan.

* Video sobre la vida de Moreno

*También podés buscar más información en nahuelmoreno.org

Moreno polemiza con el guerrillerismo

En 1959 triunfó la revolución cubana. Un movimiento guerrillero, con una dirección pequeño burguesa, encabezó una insurrección popular triunfante que terminó expropiando a la burguesía e instaurando el primer estado obrero en América. Impactada por la revolución cubana, una generación de heroicos luchadores se referenció en Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara y se dispuso a aplicar la receta guerrillera en sus países, buscando un atajo para la revolución socialista.1 En el trotskismo, la mayoría orientada por Ernest Mandel, capituló al castrismo y su concepción guerrillerista. En oposición, Moreno reconoció la validez de la táctica guerrillera, pero polemizó con la idea de aplicarla en todo tiempo y lugar. Llamó a continuar la tarea permanente de construir partidos revolucionarios insertos en el movimiento obrero y de masas. Pero el debate no fue fácil. En Argentina, tras la derrota de 1959, la concepción guerrillerista ganó al dirigente de Palabra Obrera, Ángel Bengoechea. En 1965 nació el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), pero dos años más tarde se dividió. Roberto Santucho y otros dirigentes se lanzaron a la aventura guerrillera.2 El trágico destino y la descomposición en la que terminó la experiencia guerrillerista dieron la razón a Moreno.

Federico Novo Foti

1. Nahuel Moreno. “Polémica con el Che Guevara”. Editorial CEHuS, Buenos Aires, 2017 y N. Moreno. “Perú: dos estrategias”. CEHuS, Buenos Aires, 2015.

2. Martín Mangiantini. “El trotskismo y el debate de la lucha armada”. El Topo Blindado, Buenos Aires, 2014.

A cien años del nacimiento de Nahuel Moreno, uno de los principales dirigentes del trotskismo, maestro y fundador de la corriente “morenista” que integramos con orgullo desde Izquierda Socialista y la UIT-CI, realizaremos un acto homenaje el 24 de abril a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Santiago del Estero 1029 - CABA.

¡Te esperamos!

Escribe Federico Novo Foti

Los primeros días de marzo de 1919 se realizó en la Rusia soviética el congreso fundacional de la Tercera Internacional. Delegados de treinta países se reunieron para sentar los cimientos de una nueva dirección revolucionaria internacional ante la bancarrota de la socialdemocracia. Sus cuatro primeros congresos siguen siendo una referencia en la lucha por conquistar gobiernos de trabajadores y el socialismo mundial.

El 24 de enero de 1919 se publicó con la firma de Vladimir Lenin y León Trotsky, los líderes bolcheviques de la revolución de octubre y del primer gobierno revolucionario de trabajadores y campesinos, el llamamiento para realizar el congreso fundacional de la Internacional Comunista.1 La iniciativa surgió al calor de la ofensiva revolucionaria de la clase trabajadora europea como consecuencia de la carnicería humana generada por la “Gran Guerra” interimperialista (la primera guerra mundial). Por aquellos días, en la guerra civil rusa, el gobierno de los soviets sufría el asedio del ejército blanco, la coalición militar de la reacción burguesa y las potencias imperialistas, secundados por los falsos “socialistas” (mencheviques y socialdemócratas). Días antes de la publicación del llamamiento habían sido asesinados por el gobierno alemán -integrado por la socialdemocracia- los dirigentes del joven Partido Comunista de ese país, Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht, como parte de la contraofensiva para estrangular la revolución alemana.

Bajo estas difíciles condiciones, el 2 de marzo se inició el congreso fundacional en una sala del Kremlin, la histórica sede del gobierno ruso en Moscú, con la presencia de 51 delegados de treinta países. Al cabo de tres días de deliberaciones, el 5 de marzo, la asamblea de delegados proclamó la fundación de la Internacional Comunista o Tercera Internacional. El Manifiesto de la Internacional Comunista, redactado por Trotsky, sintetizó los objetivos que perseguía la nueva organización: unir a los revolucionarios de todos los países bajo las banderas del socialismo revolucionario, traicionadas por la socialdemocracia y los falsos “socialistas” de todo pelaje, para derrocar el capitalismo imperialista mediante la conquista de gobiernos de trabajadores y la lucha por el socialismo mundial. El texto cerraba con el llamado inmortalizado en el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels de 1848: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”.2

La traición de la socialdemocracia

Cinco años antes, en julio de 1914, había comenzado la “Gran Guerra” en la que los gobiernos de las principales potencias imperialistas se lanzaron a disputar el mercado mundial. El resultado fueron millones de muertos y cuatro años de horrendos sufrimientos para los pueblos europeos. La guerra fue la más brutal expresión hasta entonces conocida de la barbarie a la que podía conducir el capitalismo imperialista.

Los gobiernos imperialistas contaron con la complicidad de la socialdemocracia, los grandes partidos socialistas que formaban la Segunda Internacional, quienes votaron en los parlamentos de sus respectivos países los créditos para solventar la guerra, salvo honrosas excepciones como la de Liebknecht. Esto alentó a los obreros de sus países a matarse mutuamente en defensa de sus explotadores imperialistas. La traición de la socialdemocracia produjo una derrota histórica para la clase obrera mundial y dejó al descubierto que esas direcciones mayoritarias de los trabajadores habían roto con la tradición socialista revolucionaria, con el internacionalismo y se habían entregado al enemigo de clase.

Sólo unas pocas voces se levantaron en los partidos socialistas en contra de la traición de la socialdemocracia. Lenin junto al partido bolchevique ruso encabezó esa minoría. En su autobiografía, Trotsky cuenta que en septiembre de 1915 se realizó en Zimmerwald, un pueblito de las montañas suizas, una reunión de internacionalistas: “todos los internacionalistas del mundo podían caber en cuatro coches”.3 En Alemania, Luxemburgo y Liebknecht fueron encarcelados por denunciar la guerra.

La guerra culminó en 1918 gracias a la revolución rusa y el ascenso revolucionario en los países de Europa central, especialmente en Alemania. Pero la bancarrota de la socialdemocracia era ya definitiva y desde entonces se transformó en sostén del sistema capitalista en decadencia. Ante semejante traición, aquel puñado inicial de internacionalistas, con la autoridad del primer gran triunfo de la revolución socialista en Rusia, decidieron fundar una nueva internacional que dirigiera a los partidos comunistas de todos los países en una estrategia común con la convicción de que la revolución socialista no podía triunfar en un solo país, sino que debía hacerlo extendiéndose a toda Europa y el resto del mundo, derrotando definitivamente al capitalismo imperialista.4

Una escuela de estrategia revolucionaria

Los gobiernos imperialistas europeos soportaron la primera gran ofensiva revolucionaria de la clase obrera. Contaron con la ayuda inestimable de la socialdemocracia y la debilidad e inexperiencia de los jóvenes partidos comunistas. Entonces, el optimismo sobre un rápido triunfo de la revolución mundial dio paso entre los socialistas revolucionarios a la convicción de la necesidad de un proceso de educación de las nuevas camadas revolucionarias para una lucha larga y difícil. Esta tarea la abordaron los siguientes tres congresos de la Tercera Internacional, que elaboraron valiosos documentos de orientación en la construcción de los partidos comunistas, en el desarrollo de tácticas como la del frente único para enfrentar la contraofensiva de la burguesía, sobre el trabajo entre las mujeres, la juventud, los soldados y muchos más.5

Pero las derrotas de las revoluciones europeas terminaron golpeando a la rusia soviética que, aislada, sufrió el avance de la burocracia contrarrevolucionaria conducida por José Stalin. El estalinismo se fue imponiendo desde 1923, y tras la muerte de Lenin en 1924, comenzó a liquidar la democracia de los soviets y a convertir a la Tercera Internacional en un instrumento de su política contrarrevolucionaria. Trotsky y la Oposición de Izquierda enfrentaron el avance de la burocracia. A partir de 1933 planteó volver a comenzar la tarea de construir una internacional obrera revolucionaria ante las falsificaciones y capitulaciones del estalinismo. Así terminó fundando en 1938 la Cuarta Internacional.

La Tercera Internacional fue disuelta en 1943, como parte de los acuerdos de Stalin con los líderes de las potencias imperialistas durante la segunda guerra mundial. A pesar de su desgraciado destino, la Tercera Internacional representó uno de los puntos más altos en lucha por construir una dirección revolucionaria internacional y sus cuatro primeros congresos, bajo la conducción de Lenin y Trotsky, son una escuela de estrategia revolucionaria que mantienen plena vigencia.6 Hoy sus enseñanzas siguen siendo una guía en la lucha por superar la crisis de dirección revolucionaria provocada por la socialdemocracia, el estalinismo y los nuevos falsos “socialistas”, y ante la propia crisis y dispersión de la Cuarta Internacional. Desde la UIT-CI e Izquierda Socialista nos reconocemos parte de esa tradición de lucha por la construcción de una dirección internacional para la clase obrera, por eso continuamos peleando por unir a los revolucionarios bajo las banderas del socialismo revolucionario.

1. Ver E. Broquen (traductor). “Los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista (1919-1923)”. Editorial Pluma. Buenos Aires, 1973.

2. Ídem.

3. León Trotsky. “Mi vida”. Ediciones Antídoto. Buenos Aires, 1996.

4. Ver George Novack y otros. “Las tres primeras internacionales”. Editorial Pluma. Bogotá, 1977.

5. Ídem.

6. León Trostky. “Una escuela de estrategia revolucionaria”. Ediciones del Siglo, Buenos Aires, 1973.

Lenin fue el gestor

A Vladimir Lenin le corresponde el mérito de haber encabezado, junto a un puñado de dirigentes revolucionarios, como León Trotsky, la lucha en defensa de las banderas socialistas revolucionarias ante la traición de la socialdemocracia. Conocida la votación de los diputados socialistas en favor de los créditos de guerra, en 1914 Lenin escribía: “La Segunda Internacional ha muerto, vencida por el oportunismo. ¡Abajo el oportunismo y viva la Tercera Internacional, liberada de los renegados y también del oportunismo! […] La tarea de la Tercera Internacional será la de preparar al proletariado para la lucha revolucionaria contra los gobiernos capitalistas, para la guerra civil contra la burguesía de todos los países, en vistas a la toma de los poderes públicos y de la victoria del socialismo”.1 En mayo de 1919, tras la fundación de la Internacional Comunista, Lenin escribió: “La Primera Internacional echó los cimientos de la lucha proletaria internacional por el socialismo. La Segunda Internacional marcó la época de la preparación del terreno para una amplia extensión del movimiento entre las masas en una serie de países. La Tercera Internacional ha recogido los frutos del trabajo de la Segunda Internacional, ha amputado la parte corrompida, oportunista, socialchovinista, burguesa y pequeñoburguesa”. 2

A cien años de su fallecimiento, la lucha de Lenin, continuada por Trotsky frente al estalinismo y la socialdemocracia, sigue vigente ante las claudicaciones de nuevos falsos “socialistas” que abandonan la lucha por gobiernos de trabajadores y el socialismo.3

1. Ver E. Broquen. “Los cuatro primeros…”. Op. Cit.

2. V. Lenin. “La tercera internacional y su lugar en la historia”. (1919) Disponible en www.marxists.org

3. Ver Nicolás Núñez. “¿Por qué Lenin sigue vigente en el siglo XXI?” en El Socialista Nº 575, 10/01/2024. Disponible en www.izquierdasocialista.org.ar Ver “Portugal: homenaje a 100 años de la muerte de Lenin” (21/01/2024) por Miguel Sorans y Josep Lluis Alcázar. Disponible en www.uit-ci.org

Escribe Federico Novo Foti

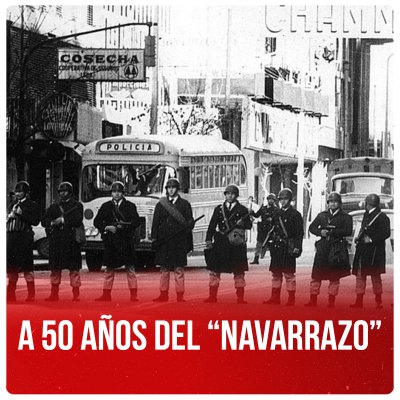

A fines de febrero de 1974, la policía y patotas de la burocracia sindical realizaron un golpe contra el gobernador cordobés Obregón Cano. El “Navarrazo” fue parte de la política represiva del gobierno de Perón para cerrar la etapa de ascenso de las luchas iniciado con el “Cordobazo” de 1969.

El miércoles 27 de febrero de 1974, la ciudad de Córdoba amaneció bajo un clima enrarecido. Los transportes públicos no funcionaban porque la cámara empresarial mantenía un lock out contra el otorgamiento de aumento salarial. Patotas armadas de la Juventud Sindical Peronista y de las “62 Organizaciones” (ortodoxa) recorrían la ciudad. Grupos fascistas del “Comando Rucci” ocuparon las radios más importantes. Todo esto sucedía mientras la policía permanecía acuartelada. Cerca de la medianoche, el Jefe de Policía recientemente destituido, el coronel Antonio Navarro, junto a una delegación policial, se presentó en la gobernación. Allí destituyó y detuvo al gobernador peronista, Ricardo Obregón Cano, a su vice Atilio López, líder de la CGT local y la UTA, y a ochenta funcionarios, bajo el pretexto de que en la casa de gobierno se estaban distribuyendo armas.

La policía y la patota sindical pasaron a ejercer el poder real en la provincia. Durante los días siguientes la represión recrudeció. Patrullas policiales y bandas fascistas allanaron centenares de sindicatos opositores. El local del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, fue allanado siendo detenido el dirigente sindical combativo José “Petiso” Páez y veintiocho compañeros, que luego fueron liberados.[i]

La acción golpista contó con el apoyo del gobierno nacional de Juan Domingo Perón, quien declaró a La Voz del Interior: “lo que hay en Córdoba, ustedes saben, es un foco de infección”.[ii] Se consumó así el “Navarrazo”, el golpe de estado contra el gobierno cordobés. Pero su objetivo final era poner de rodillas a la clase trabajadora que venía protagonizando un ascenso de las luchas desde 1969.

Perón buscaba cerrar la etapa abierta por el Cordobazo

El 29 de mayo de 1969 sucedió la insurrección del movimiento obrero cordobés, conocida como el “Cordobazo”, que marcó el inicio de un nuevo ascenso de la lucha de clases en el país y los inicios de una fuerte corriente clasista y antiburocrática en el movimiento obrero, cuya máxima expresión fueron los sindicatos combativos de la FIAT, el Sitrac y el Sitram. El Cordobazo y los alzamientos en otras ciudades expusieron de manera explosiva la crítica situación de la clase trabajadora y los sectores populares e hirieron de muerte a la dictadura de Juan Carlos Onganía, quien se vio obligado a renunciar.

Incapaces de controlar la situación, los militares buscaron una salida y, en acuerdo con la burguesía y sus dos principales partidos (la UCR de Balbín y el PJ de Perón en el exilio) y auspiciados por el imperialismo, lanzaron el “Gran Acuerdo Nacional” para encauzar por la vía electoral el ascenso de las luchas. El 11 de marzo de 1973 se realizaron las elecciones nacionales poniendo fin a la dictadura militar y a casi dieciocho años de proscripción del peronismo. La fórmula Héctor Cámpora – Vicente Solano Lima del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) triunfó con 5,9 millones de votos. La Juventud Peronista y Montoneros, el ala “combativa” del peronismo, llamó a votar al Frejuli con la consigna “Cámpora al gobierno, Perón al poder” en nombre de la construcción de la “Patria Socialista”. El PST, que era parte importante del nuevo activismo que intervenía en las luchas, fue la única corriente de izquierda que dio la pelea electoral con una política de independencia de clase, con la fórmula Juan Carlos Coral – Nora Ciapponi, planteando que Cámpora no venía a realizar el sueño de la liberación nacional y el socialismo, sino a frenar las luchas y mantener el sometimiento del país al imperialismo.[iii]

El 8 de junio, el “Pacto Social” firmado por el gobierno y la CGT, conducida por el burócrata de la UOM José Ignacio Rucci, confirmó la orientación. El acuerdo imponía el congelamiento de los salarios, mientras dejaba correr los aumentos de precios. Como resultado, las luchas continuaron y comenzó a surgir un nuevo activismo que amenazaba con desbordar a los burócratas sindicales. En Córdoba renació el clasismo con el triunfo de una nueva conducción democrática y combativa en la FIAT. En el sindicato de la sanidad surgió la Coordinadora Interhospitalaria para reclamar elecciones y democratizar el gremio.

El 20 de junio, Perón regresó de su exilio con la firme intención de instalarse en el país y tomar personalmente las riendas del gobierno. El 13 de julio, a sólo cuarenta y nueve días de su asunción, el “Tío” Cámpora, incapaz de detener las luchas, fue obligado por Perón a renunciar. El 23 de septiembre se realizaron nuevas elecciones en las que se impuso por amplia mayoría la fórmula Juan Perón – María Stella Martínez de Perón (Isabelita). El PST propuso a las principales figuras del nuevo sindicalismo, como Agustín Tosco o René Salamanca, integrar su fórmula utilizando la legalidad del PST. Lamentablemente, una parte de ellos acabó votando a Perón y otra mantuvo una actitud sectaria y abstencionista llamando al voto en blanco. Los candidatos Juan Carlos Coral – José Páez del PST obtuvieron casi 200.000 votos.

El 12 de octubre de 1973 Perón asumió su tercer mandato presidencial, que duró apenas nueve meses, hasta su muerte el 1° de julio de 1974. Lejos de las expectativas creadas en la base peronista y honestos luchadores, con su retorno al poder, Perón tenía el objetivo declarado de derrotar el ascenso de las luchas, bajo el pretexto de depurar al movimiento peronista de “infiltrados trotskistas” para imponer el conocido “de casa al trabajo y del trabajo a casa”.[iv] Para ello reforzó las medidas represivas. Obligó a renunciar al gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, ligado a la JP. Desde el ministerio de Bienestar Social, conducido por el siniestro José López Rega, impulsó acciones de bandas fascistas como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Envió al Congreso la reforma del Código Penal para encarcelar a activistas y nombró a dos conocidos represores al frente de la Policía Federal, Alberto Villar y Luis Margaride. La continuidad de los atentados y acciones de las organizaciones guerrilleras, ajenas a las necesidades de la clase trabajadora, entre ellas el asesinato de José Rucci por los Montoneros o el ataque al Regimiento de Caballería de Azul por el PRT-ERP, sirvieron de excusa al gobierno para avanzar en esas medidas.

Lecciones del Navarrazo

El golpe de estado en Córdoba se inscribió en la profundización de la política represiva del gobierno de Perón. El PST llamó a la más amplia unidad de acción antifascista y a defender las libertades democráticas. Pero las direcciones peronistas “combativas” mayoritarias, las organizaciones guerrilleras y los máximos referentes del nuevo sindicalismo no respondieron a su llamado.[v] El Navarrazo fue seguido por la intervención de la CGT local y el desplazamiento de los nuevos dirigentes sindicales, las “destituciones” de los gobernadores de Salta, Mendoza y Santa Cruz y la aplicación de la Ley de Prescindibilidad para barrer comisiones internas combativas, como la de Banco Nación. Tras la muerte de Perón, las luchas continuaron bajo Isabelita, así como el ajuste que desencadenó la primera huelga general contra un gobierno peronista, el “Rodrigazo” de 1975, la represión y nuevos ataques fascistas. El PST, que intervino en las principales luchas obreras planteando la necesidad de unirlas y coordinarlas, y sufrió el asesinato de dieciséis militantes a manos de bandas fascistas en ese período. Finalmente, en 1976, la burguesía y el imperialismo se decidieron por la salida del golpe y el terrorismo de estado.

Si el Navarrazo y las demás medidas represivas que terminaron llevando al golpe no fueron por entonces derrotadas por la movilización unitaria y masiva sostenida del movimiento obrero y popular fue porque la mayoría de los trabajadores aún obedecían a la conducción o tenían expectativas en el peronismo, un movimiento patronal jugado a imponer el “orden” burgués y a seguir los planes del imperialismo, y a la dirigencia sindical burocrática y traidora, aliada incondicional de esos patrones. Con los años, tras la caída de la dictadura, el rol del peronismo volvió a quedar en evidencia, bajo los gobiernos de Carlos Menem, Nestor y Cristina Kirchner o Alberto Fernández. La continuidad de las penurias de la clase trabajadora y el presente avance de la extrema derecha en el gobierno con Milei son la prueba más dolorosa del costo que tiene seguir a dirigentes patronales. Por eso una de las lecciones más importantes de todo este proceso es la necesidad de construir una nueva dirección sindical y política independiente de los patrones y los burócratas, tomando la experiencia del glorioso PST, que sea consecuente en la lucha en defensa de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo y pelee por una salida de fondo a los males del capitalismo: el gobierno de las y los trabajadores y el socialismo.

[i] Ver Avanzada Socialista Nº 94 del 6 al 13 de marzo de 1974.

[ii] Ídem.

[iii] Ricardo de Titto. “Historia del PST”. Tomo II. Ediciones CEHuS, Buenos Aires, 2018.

[iv] Ídem.

[v] Ídem.

Escribe Nahuel Céspedes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina, militante de Izquierda Socialista Bariloche.

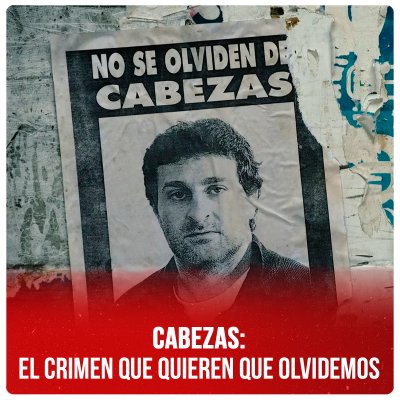

En enero del 97’, el trabajador de prensa José Luis Cabezas fue secuestrado, torturado y brutalmente asesinado. Su cuerpo fue encontrado en el interior de su auto incendiado, con dos heridas de bala en la cabeza.

Su crimen se produjo un año después de haber logrado fotografiar el rostro de Alfredo Yabrán, un poderoso empresario con un sin fin de negociados con el Estado, a través de sus testaferros, beneficiado por contratos y prebendas al igual que Macri, Bulgheroni, Blaquier, Rocca y los Noble-Magnetto, durante el menemismo. Yabrán dijo, en 1996 durante una entrevista con Mariano Grondona “Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía”. Cabezas obtuvo el retrato del rostro de Yabrán paseando por la playa durante la temporada de verano del ’96 en Pinamar.

Su asesinato fue uno de los peores golpes para la libertad de expresión desde 1983. La movilización popular colmó todas las plazas del país repudiando la impunidad política, policial y judicial al grito de “no se olviden de Cabezas”. En esos años las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín y los indultos de Menem, fueron armas legales con las que los gobiernos peronistas y radicales beneficiaron a cientos de genocidas del proceso.

Fue un logro importante de la lucha y la movilización de su familia y compañeros de trabajo junto a miles que repudiaron la impunidad, que los autores materiales del crimen de Cabezas fueran condenados, aunque mínimamente (ahora están en libertad).

Hoy, el gobierno de Milei busca censurar, restringir y perseguir a las y los trabajadores de prensa y a las y los que luchan. Eliminar miles de puestos de trabajo y cerrar los medios públicos. El protocolo Bullrich, la ley ómnibus y el DNU es un claro ejemplo de que quieren que la sociedad “se olvide” de Cabezas, de Rafael Nahuel, de Teresa Rodríguez, de Mariano Ferreyra y de cientos de nuestros caídos para barrer con todos nuestros derechos.

A 27 años del crimen de José Luis Cabezas, desde Izquierda Socialista entendemos que la mejor manera de tenerlo presente es luchando y luchando con la más amplia unidad por sostener los puestos de trabajo, aumentos de salarios y para que no pase el DNU, la Ley ómnibus y todo el ajuste del gobierno ultraderechista de Milei.

¡José Luis Cabezas presente!